戒名はいらない?授からない場合は仏式で葬儀を行うことも見直そう

仏式で葬儀をすると、戒名をもらうのは当たり前のこととされています。しかし、最近では死後の名前など必要ない、「戒名はいらない」と言う人も増えてきているようです。その主な原因は、高すぎるお布施にあるとされます。戒名は本当にいらないのか、「戒名」のそもそもの意味から考えてみましょう。

御朱印とは?その意味ともらい方|樹木葬辞典

樹木葬辞典 > 樹木葬の豆知識 > マナー・慣習 > 御朱印とは?その意味ともらい方

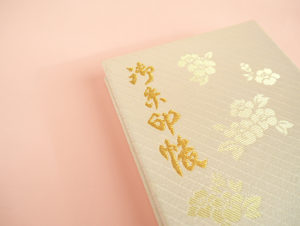

「御朱印(ごしゅいん)」をご存じですか?近年、御朱印を集めるために、神社やお寺に参拝する人が増えているといわれています。たくさんの寺社を周って御朱印を集めるのは女性が多いため、彼女らを「御朱印ガール」と呼ぶほど、ブームになっているとか。御朱印とはなにか、どうやってもらうものなのかについて解説しましょう。

御朱印とは、もともと、写経を奉納したあかしとしてお寺からいただく証書を指していました。お寺とご本尊の名前をしたため、当日の日付を入れた半紙に朱で押印してもらうため、「御朱印」と呼ばれてきたという由来があります。現代では、写経を納めなくとも、参拝のしるしとして数百円で御朱印をいただくことができます。御朱印の一番の魅力は、なんといっても、寺社名や本尊名が手書きされていること。とくに書道の心得がある宮司や住職がしたためる書は美しく、よりいっそうのご利益を感じることができます。寺社名や本尊名はあらかじめ入っていても、日付だけはその場で手書きしてもらえるため、自分のためだけに作成されるという御朱印の特別感が、ブームの一因であるといえるでしょう。

御朱印をいただくために、まずは御朱印帳を手に入れましょう。御朱印は、芸能人のサインのように「記念に、Tシャツに入れてください!」などと頼めるものではありません。額装し、遺影と並べて飾る人がいるほど尊ばれるものです。御朱印専用の帳面である、御朱印帳を手に入れましょう。御朱印帳は、御朱印を入れていただく寺社の社務所で購入するのが正式とされています。しかし、たくさんの寺社を周りたいという人には、経済的にも負担だし、しまう場所にも困ってしまいますよね。はじめに参拝した寺社の御朱印帳を、ずっと使っても差し支えないとされています。ただ、神社で購入した御朱印帳をお寺のほうでも使おうとすると、受け付けてくれない可能性も否めません。せめて神社用とお寺用は分けるようにしましょう。あらかじめ、特定の寺社の刻印がない市販の御朱印帳を用意しておくのも手です。御朱印帳を手作りできるキットも市販されています。

御朱印は、参拝のあかしにいただくものですから、寺社へ行ったらまっすぐ社務所に向かうのではなく、まずは落ち着いて参拝することが重要です。お参りもせずに「御朱印をください」と求めるのは、失礼にあたります。本殿の手前にある手水舎で手と口を清めた後、神社であれば「2礼・2拍手・1礼」でお参りをします。お寺であれば、合掌をし、数秒間黙祷した後に礼拝します。参拝後、社務所へ行き、御朱印帳を購入したり、御朱印をいただきたいと申し出たりしましょう。

御朱印代は、ほとんどの寺社が300円、500円といった値段設定をしています。しかし、本来はあくまで「気持ち」であり、いくら納めてもよいものです。だからこそ、お釣りをいただくのはあまり褒められることではありません。御朱印をいただくときには小銭を用意し、お釣りが出ないようにしたいものです。

寺社にとっては、御朱印をいただけないところもあります。また、社務所が締まる時間は早く、夕方以降になるといただくのが難しくなるでしょう。そんなときでも、クレームをつけたり、社務所へ声をかけて「どうしても御朱印が欲しい」などと迫ったりするのはやめましょう。御朱印は、あくまで授かりものです。商品ではありません。それを肝に銘じて、スタンプラリーのようにただ集めて回るのを目的にするのは、マナー違反と心得ましょう。

以上、御朱印の意味やもらい方について解説しました。御朱印はただの参拝記念スタンプではなく、ありがたみをもって受け取るお守りのようなものということが、おわかりいただけたのではないでしょうか。御朱印を集めれば、いざというときの決断時や生き方に迷いが生じたときに、きっと御朱印があなたの背中を押してくれたり、守ってくれたりするでしょう。信じることで生まれる力を感じ取れるようになることが、きっと御朱印を集めることの、一番のご利益です。

関連記事:仏教徒でもクリスマスを祝ってよい?

関連記事:香典とは?書き方や相場、キリスト教の場合など覚えておきたいマナー

▽当サイトではおすすめの樹木葬ランキングや自然葬や永代供養墓についても解説しています。是非ご参照ください。>>樹木葬辞典|樹木葬の総合情報サイト

仏式で葬儀をすると、戒名をもらうのは当たり前のこととされています。しかし、最近では死後の名前など必要ない、「戒名はいらない」と言う人も増えてきているようです。その主な原因は、高すぎるお布施にあるとされます。戒名は本当にいらないのか、「戒名」のそもそもの意味から考えてみましょう。

かつてお墓は代々にわたり、引き継いでいくものでした。ひと昔前までは、生まれた土地からすべての子が、引っ越すことはめったありませんでしたし、引き継ぐことが当然であると思われていたのです。そんなお墓や仏壇を引き継ぐ人のことを祭祀承継者と言います。しかし、近年では祭祀承継者になりたがらない人が少なくありません。一体どのような理由があるのか、背景について紹介します。

8月に入り、一般的にお盆と言われる時期が近づくと、ス―パーやデパートなどでもお盆飾り用の商品が陳列され始めますね。お盆の準備は、地域や家庭、宗派によって少しずつ風習が異なります。ここでは一般的に言われているお盆の準備について紹介します。

喪服は持っていますか?社会人になると友人関係以外に仕事関係の付き合いが一気に増え、冠婚葬祭への参加も多くなっていきます。20代後半から30代になると結婚式に呼ばれる事が多く、女性であれば結婚式用のドレス、普段スーツを着ている男性でも結婚式用スーツを持っているのではないでしょうか。結婚式は事前に準備できますが、急な知らせになりがちな通夜・葬儀の際、喪服を持っておらず、慌てて準備したといった話を多く耳にします。中には「喪服でなくても、普通の黒のスーツで良いのでは?」と考えている人もまれにいます。喪服を着るということは、故人を偲ぶ、哀悼の意を表す事です。故人の遺族はもちろん、参列者も正しい服装を心がけなければいけません。このような葬儀の時の服装マナーについて紹介していきます。

喪中はがきとは、年賀欠礼の挨拶状のことです。身内に不幸があり、喪に服しているため年賀のご挨拶は辞退いたしますというご挨拶状です。喪中はがきの習慣は元々、明治・大正期に皇室の大喪に対し年賀欠礼を行っていた習慣が、昭和期に年賀状の普及に伴い、一般家庭の喪中でも年賀欠礼の挨拶状を出すように風習として定着した比較的新しい習慣です。今回は、喪中はがきを作る際のマナーなどについてご紹介したいと思います。

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位